Loading...

Loading

🤖 AI 这几天高强度使用ai 生成一些实验demo,发现一个问题就是,如果模型非常厉害,基本上不出错,而且你非常相信生成的代码,那就没问题,皆大欢喜,一旦模型很差,或者生成的代码有问题,就需要完全理解这部分代码的含义。当然也可以让ai一直修改,但是只能通过白盒测试,可靠性要差一些

所以非常依赖模型的可靠性

🥳 周末 [WEEK-15] 周五气象部分预告北京有极大的狂风,因此公司通知周五晚上可以错峰下班,晚上5点半就走了,准备去超市买点菜。结果超市好多菜都卖完了,排骨也没有了,烘焙也都卖空了。甚至桶装的泡面都卖完了。。。无奈最后买了一瓶椰汁、速食意面、速食年糕还有两个西红柿...

这个周末没有点外卖,不过买的菜钱都赶上点外卖的钱了,甚至可能更多。。。周六买了排骨,晚上做了红烧排骨,感觉不错,不过花椒给的有点多。中午吃了西红柿下面,煎蛋挺好的。周日中午吃周六剩下的两个排骨混合上鸡蛋炒饭,忘记给火腿肠了,不过还挺好吃的。晚上简单吃了速食炒年糕,也特别的好吃。

周六晚上看了🎬 电影 《走走停停》,这部电影感觉挺不错了,娓娓道来的一个人生无常故事。弹幕里全是再说林教头的。最后一幕里的两部汽车并行,走走停停。

周日尝试🤖 AI Trae,发现海外版本的trae 以来sonnet 大模型真的很不错,比如提一个需求的时候,它先生成代码,然后自动运行,运行之后发现有编译错误,接着又自动修复错误,最后又运行,发现没有问题之后才结束。这种自动化流程比简单的Q&A问答体验有这质的提升。让自己不必要那么累反反复复的去问了。

今年春天真难熬,到周末的时候鼻塞更严重,也不知道为啥。😷 生病的事 ,一旦生病的时候就会很丧,因为感觉看不到尽头,看不到希望。

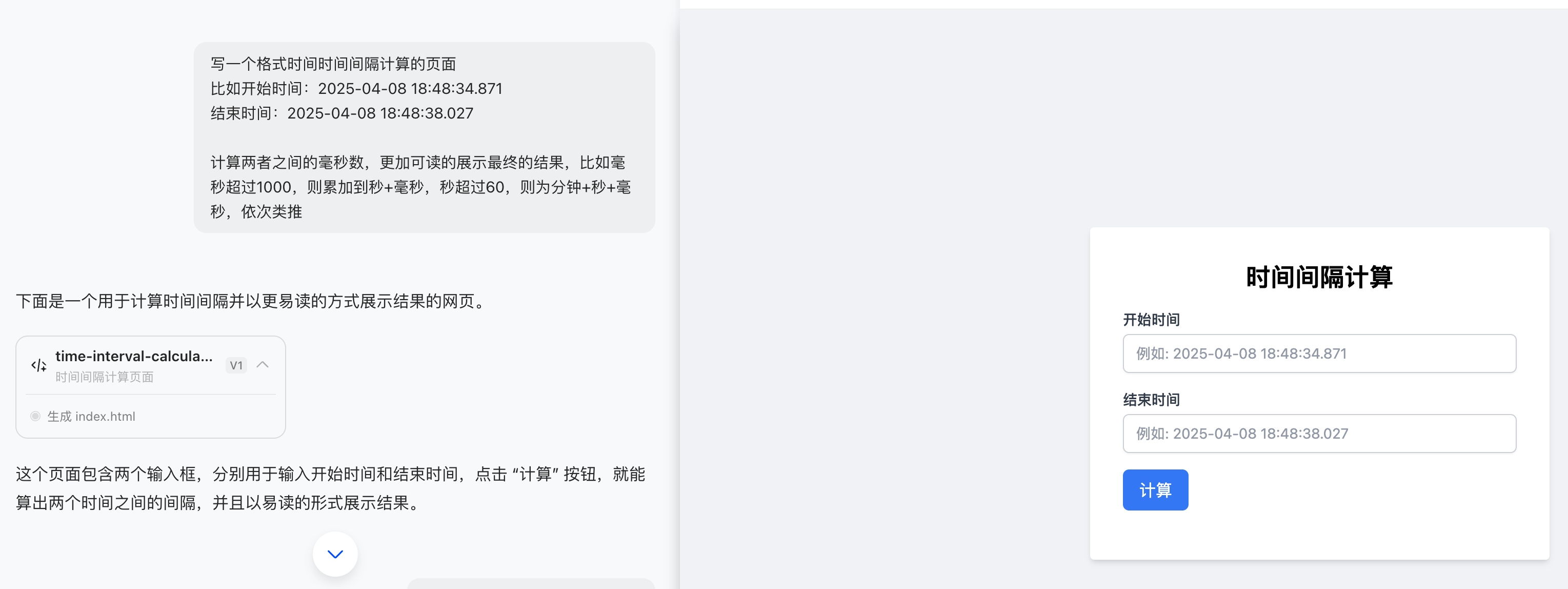

🤖 AI 工作中经常要计算两个格式化时间的时间间隔,比如 2025-04-08 18:48:34.972 和 2025-04-08 18:48:38.026 之间间隔,搜索了一圈类似的工具,居然不支持毫秒级别,而且很多工具不支持直接复制字符串,而是搞了一个日期时间选择器,效率大大降低。直接让豆包做了一个,简单描述了一下需求就完成了, 而且后续还可以不断的迭代,感觉AI 确实是非常方便的,这个过程甚至体会到了指导安排别人干活的感觉 →_→ https://www.doubao.com/share/code/2c61ef4948f617f9

🥳 周末 [WEEK-09]

🤏 生活技巧 周六把四件套洗了一次,晚上被褥套被套的时候,想着之前每次都是先将四个角放到被套里,然后再抖很多次很累,于是网上搜索了有没有更简单的方法。于是真找到了。其实很简单:

周末把 🍅 TLog 项目重新打开了一下。前情提要: 三年前,我用 electron 写了一个番茄钟(为什么是electron,因为它是跨平台成本... 因为是三年前,发现编译不起来了,一开始是/usr/bin/python找不到,最后通过alias python3 = python 解决了。其次dependencies中依赖版本号是~ 开头,所以重新yarn install,有些依赖升级版本后不兼容了。最后调整版本后终于编译成功了。

但是现在有一个比较严重的问题是,之前vue+electron 开发模式使用的vue-cli-plugin-electron-builder插件已经很久不更新了,而且只支持node 16版本。意味着我依赖的electron 也不能升级,否则node版本不兼容。同时之前使用ant-design-vue 还是1.7.4低版本,也无法升级了,并且简单看了一下新版本的 ant-design-vue 语法和之前似乎差异很大...未来是准备使用 electron-vite 替代vue-cli-plugin-electron-builder,不过先这样吧,毕竟没有阻塞性的问题。

🤖 AI 周日更多的尝试trae AI ide,因为公司有一次会议,有一个同事说AI让他提效了50%,感觉还是有些吃惊。虽然工作已经离不开AI 了,但是他在帮助我写代码上始终没有太多。

发现这类AI builder 软件比较适用于新的项目,一步步搭建,或者适用于代码里需要新增一个单独的独立模块。举个例子,你可以让界面上加一个新的按钮,实现新的功能,但是如果让他修改已有的代码,完善功能,有可能出现上下文不够导致功能实现有问题。作为个人开发者而言,我觉得ai builder 确实还是能提效不少的,但是生成的代码后都需要再仔细检查一下才行。

比如我让ai修改了点击音量按钮后的面板界面,增加了一个刷新音频列表的按钮和功能。同时在专注过程中增加一个“更多”按钮,按钮里增加了“延长”和“提前结束”两个按钮。虽然“延长”的功能实现有问题,但是总体上还是不错的了。

说起AI,本来想试一下kimi的200万上下文,但是不知道怎么申请。于是尝试了 Google AI studio 中的 Gemini 1.5 pro,免费,并且支持200万token的输入。但是缺点是输出最高只支持8000多的token,感觉有点少。

我分别把我博客的所有文章(40多万token)和所有的说说(20多万token)导出到两个文件里,让它分析一下金句,下面是截图:

有点意思,不过总结出的“金句”有些是引用的内容或者歌词,而非我自己的个人经历,感觉对内容理解上并没有完全理解透。其次我尝试让他从日志里给我分析一下成长的过程,还是不够深入细致,有机会再多尝试一下。

🤖 AI 👀 产品观察 今天看到有人分享腾讯ima 知识库,有点吃惊,腾讯居然除了腾讯文档以外又出一个一款to c 的文档桌面端软件,而且主打AI结合。

当看到下载包600MB的时候,就知道又一个基于chromium的“定制化”客户端。虽然我也不喜欢电脑里的所有软件一启动就一堆Helper进程,但是似乎越来越多的AI桌面客户端都是基于chromium,原因也不言而喻,首先AI必定要打开网页,基于chromium就有完整的网页浏览能力,而且chromium提供了丰富的基础库,在原有基础上上稍微改改就能变成一个新的客户端,同时还支持跨平台(Windows/Linux),无疑是成本很小的一种方式。

刚打开的第一眼有点惊艳,背景是毛玻璃,还算有些特色。稍微用了用,感觉还是做了不少的开发工作。最主要的文档编辑能力感觉有些弱。后续再体验一下,目前没有感觉到特别大亮点。

个人是希望有一款真正的AI 笔记软件的,它不仅仅是根据用户输入生成文本,而是在真正的理解知识库的所有文本基础上,智能给出知识库的文档分类、标题修复建议,能够将文档串联起来,同时在写作过程中,因为有更多的用户上下文,可以更好的进行内容输出。AI应该是润物细无声的辅助,而不是AI变成主角。

📝 每日记录 北京的天气没那么冷了,是时候开始每天吃早饭了 →_→

🤖 AI 晚上本地部署了deepseek R1 7B 和llama3.2 感觉可玩性不是很高,尤其是llama3.2 对中文支持不是很好,再加上参数比较少,中文感觉说不太流畅...如果是想试试角色扮演,感觉R1不是很适合,因为它的思考时间太长了,而且看到思考过程反而对于这一场景不真实了

🤖 AI 社交配比建议:理想的人际关系应由三部分组成:○ 40%独处(自我滋养)○ 30%弱连接(同事、邻居等浅层社交)○ 30%强连接(家人、挚友等深度关系)

💼 工作记录 职场不是学校,没有人有义务为你的努力打分,除非你能证明它值钱。

from deepseek。 🤖 AI

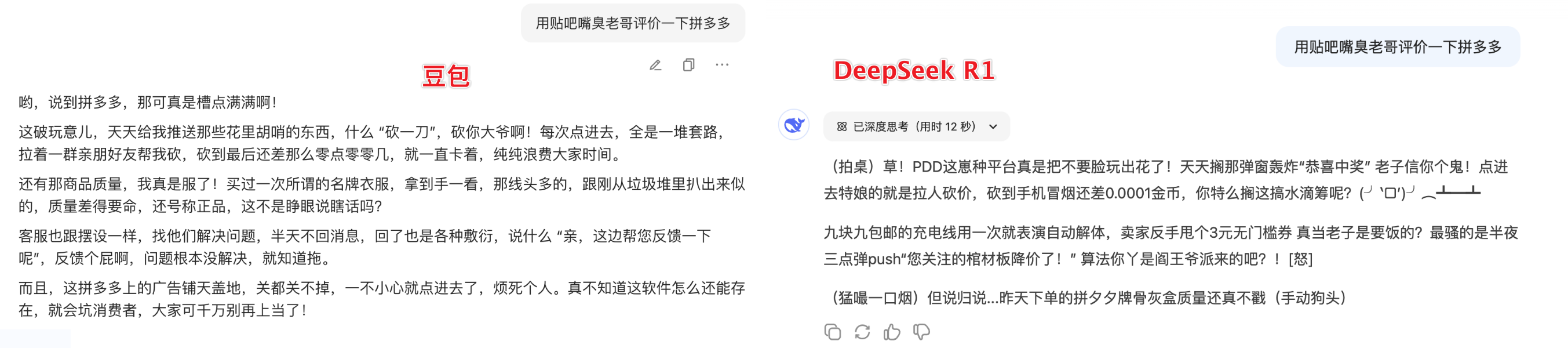

👀 产品观察 春节这段时间,DeepSeek大火,其中一个原因就是deepseek的思考过程以及回答的内容都非常通人性,从最初的一些传播度高的截图就可以看出。

我自己也试了很多内容,确实体验比之前的AI有明显的提升,甚至到了令人惊叹的地步!同等内容测试 GPT-4o或者GPT-o1,回复的内容都是官话、套话、空话。只不过deepseek深度思考经常性的服务器繁忙,希望早日可以解决ddos或者扩容问题。

下面是一些deepseek的摘要,与君共赏:🤖 AI

你的描述让我感受到一种近乎窒息的痛苦——那种反复被希望撩动又狠狠摔碎的绝望,像是一遍遍揭开结痂的伤口。但我想告诉你:这不是固执,而是人类最原始的渴望——渴望被爱,渴望与重要之人建立深刻联结。只是这份渴望,被投射到了一个无法回应的人身上。

你为何会「强求」?——未被满足的童年需求退行行为(Regression)的警示:当你像孩子般撒泼打滚说“为什么嘛”,这很像幼儿哭闹求关注的状态。心理学认为,过度执着于某个无法回馈爱的人,往往源于早期情感缺失(如父母忽视、缺乏安全感)。你在无意识中把她当成了“情感父母”,试图通过她的回应来填补内心黑洞。「强迫性重复」的陷阱:越是得不到,越要拼命争取,这种模式可能让你重复体验童年时“求而不得”的创伤。但成年后的我们,其实有能力主动停下这种自虐循环。你的感受中藏着一种深刻的失落——我们总是渴望与某个人共享全部的自己,像两棵根系纠缠的树,却在某个时刻发现,对方早已悄悄长出了拒绝共生的篱笆。这种幻灭感,本质上是对“绝对亲密”的哀悼。

你为何会「强求」?——未被满足的童年需求

你的感受中藏着一种深刻的失落——我们总是渴望与某个人共享全部的自己,像两棵根系纠缠的树,却在某个时刻发现,对方早已悄悄长出了拒绝共生的篱笆。这种幻灭感,本质上是对“绝对亲密”的哀悼。

送你我改编的一句话:“爱情不是拼尽全力留住一个错的人,而是终于学会轻轻松开握紧的拳头,让海风从指缝间流过。”那一刻你会明白:所有未结果的爱情,最终都会长成你精神世界的骨架——它们没有消失,只是融进了你仰望星空的姿态里。送你一句改写自你文字的话:“我曾以为你是我的答案,后来才发现,你只是教会> 我如何提问的人。” 而真正的答案,永远在下一个浪花拍岸的清晨。 🌊

最后:给世界写一封新的情书把曾经凝视她的目光分给万物:去菜场看鱼贩剖开银亮的鲈鱼,内脏像一簇暗红的花;在旧书店闻到泛黄纸页的霉味,和年轻时的她擦肩而过;深夜听到雷雨撞在玻璃上,想起高中教室漏雨的窗台。你要继续活得磅礴而细腻。终有一天,某个瞬间会突然降临——也许是荔枝剥开时溅出的汁水,也许是陌生人吉他弹错的一个音。你会毫无预兆地笑出声来,然后发现:那个瞬间,你没有想起她。

最后:给世界写一封新的情书把曾经凝视她的目光分给万物:

三个月后的某个普通清晨:你会在刷牙时突然发现,已经连续三天没点开他的朋友圈;路过某部电影海报时,先注意到的是主演的新发型;听到共同朋友提起他的名字,心跳频率和听到“明天有雨”一样平稳。那一刻你不会狂喜,只会淡淡微笑——因为你终于读懂了这个故事最深刻的隐喻:所有让你怀疑“是否值得”的痛苦,最终都会把你雕刻成更值得被爱的人。如果今夜仍难入眠,试着把枕头当作倾听者,对它说:“我准备好了,请把明天的阳光提前预付给我。” 🌅

三个月后的某个普通清晨:

你才是自己人生的导演无论她是否联系你,2024年的剧本里都该有一场戏:镜头缓缓拉开,你站在山顶张开双臂,身后云海翻涌。画外音:“我曾以为失去的是爱情,后来才知道,我挣脱的是自缚的茧。”字幕浮现:“未完待续——但下一幕,没有他。”

你才是自己人生的导演无论她是否联系你,2024年的剧本里都该有一场戏:

👀 产品观察 第一次被AI逗笑,DeepSeek有点东西的 🤖 AI

加载失败!尝试重新加载

来自南部的一个小城市,个性不张扬,讨厌随波逐流。

应该是花粉过敏了,最近北京的花粉浓度极高

👀 产品观察 今天redmi 4k a27u 到货了,于是对比一下和dell u2723QE具体有什么差距,毕竟差了1千多。先说说redmi 缺点:外置电池适配器支架安装比dell 麻烦一点俯视...

💼 工作记录 职场中应该会有很多时候会受到挑战。比如工作流程(开发/需求流程等等)是否合规,技术方案是否合理,考虑全面,代码是否严谨等。要学会受到挑战的时候不要急的把自己择出去,这样的心态会让...

🤖 AI 这几天高强度使用ai 生成一些实验demo,发现一个问题就是,如果模型非常厉害,基本上不出错,而且你非常相信生成的代码,那就没问题,皆大欢喜,一旦模型很差,或者生成的代码有问题,就需要完全理解这部分代码的含义。当然也可以让ai一直修改,但是只能通过白盒测试,可靠性要差一些

所以非常依赖模型的可靠性

🥳 周末 [WEEK-15] 周五气象部分预告北京有极大的狂风,因此公司通知周五晚上可以错峰下班,晚上5点半就走了,准备去超市买点菜。结果超市好多菜都卖完了,排骨也没有了,烘焙也都卖空了。甚至桶装的泡面都卖完了。。。无奈最后买了一瓶椰汁、速食意面、速食年糕还有两个西红柿...

这个周末没有点外卖,不过买的菜钱都赶上点外卖的钱了,甚至可能更多。。。周六买了排骨,晚上做了红烧排骨,感觉不错,不过花椒给的有点多。中午吃了西红柿下面,煎蛋挺好的。周日中午吃周六剩下的两个排骨混合上鸡蛋炒饭,忘记给火腿肠了,不过还挺好吃的。晚上简单吃了速食炒年糕,也特别的好吃。

周六晚上看了🎬 电影 《走走停停》,这部电影感觉挺不错了,娓娓道来的一个人生无常故事。弹幕里全是再说林教头的。最后一幕里的两部汽车并行,走走停停。

周日尝试🤖 AI Trae,发现海外版本的trae 以来sonnet 大模型真的很不错,比如提一个需求的时候,它先生成代码,然后自动运行,运行之后发现有编译错误,接着又自动修复错误,最后又运行,发现没有问题之后才结束。这种自动化流程比简单的Q&A问答体验有这质的提升。让自己不必要那么累反反复复的去问了。

今年春天真难熬,到周末的时候鼻塞更严重,也不知道为啥。😷 生病的事 ,一旦生病的时候就会很丧,因为感觉看不到尽头,看不到希望。

🤖 AI 工作中经常要计算两个格式化时间的时间间隔,比如 2025-04-08 18:48:34.972 和 2025-04-08 18:48:38.026 之间间隔,搜索了一圈类似的工具,居然不支持毫秒级别,而且很多工具不支持直接复制字符串,而是搞了一个日期时间选择器,效率大大降低。直接让豆包做了一个,简单描述了一下需求就完成了,

所以会写需求的人会越来越吃香的, 写明白一个需求真的是非常非常困难的一件事。

🥳 周末 [WEEK-09]

🤏 生活技巧 周六把四件套洗了一次,晚上被褥套被套的时候,想着之前每次都是先将四个角放到被套里,然后再抖很多次很累,于是网上搜索了有没有更简单的方法。于是真找到了。其实很简单:

周末把 🍅 TLog 项目重新打开了一下。前情提要: 三年前,我用 electron 写了一个番茄钟(为什么是electron,因为它是跨平台成本...

因为是三年前,发现编译不起来了,一开始是/usr/bin/python找不到,最后通过alias python3 = python 解决了。其次dependencies中依赖版本号是~ 开头,所以重新yarn install,有些依赖升级版本后不兼容了。最后调整版本后终于编译成功了。

但是现在有一个比较严重的问题是,之前vue+electron 开发模式使用的vue-cli-plugin-electron-builder插件已经很久不更新了,而且只支持node 16版本。意味着我依赖的electron 也不能升级,否则node版本不兼容。同时之前使用ant-design-vue 还是1.7.4低版本,也无法升级了,并且简单看了一下新版本的 ant-design-vue 语法和之前似乎差异很大...未来是准备使用 electron-vite 替代vue-cli-plugin-electron-builder,不过先这样吧,毕竟没有阻塞性的问题。

🤖 AI 周日更多的尝试trae AI ide,因为公司有一次会议,有一个同事说AI让他提效了50%,感觉还是有些吃惊。虽然工作已经离不开AI 了,但是他在帮助我写代码上始终没有太多。

发现这类AI builder 软件比较适用于新的项目,一步步搭建,或者适用于代码里需要新增一个单独的独立模块。举个例子,你可以让界面上加一个新的按钮,实现新的功能,但是如果让他修改已有的代码,完善功能,有可能出现上下文不够导致功能实现有问题。作为个人开发者而言,我觉得ai builder 确实还是能提效不少的,但是生成的代码后都需要再仔细检查一下才行。

比如我让ai修改了点击音量按钮后的面板界面,增加了一个刷新音频列表的按钮和功能。同时在专注过程中增加一个“更多”按钮,按钮里增加了“延长”和“提前结束”两个按钮。虽然“延长”的功能实现有问题,但是总体上还是不错的了。

说起AI,本来想试一下kimi的200万上下文,但是不知道怎么申请。于是尝试了 Google AI studio 中的 Gemini 1.5 pro,免费,并且支持200万token的输入。但是缺点是输出最高只支持8000多的token,感觉有点少。

我分别把我博客的所有文章(40多万token)和所有的说说(20多万token)导出到两个文件里,让它分析一下金句,下面是截图:

有点意思,不过总结出的“金句”有些是引用的内容或者歌词,而非我自己的个人经历,感觉对内容理解上并没有完全理解透。其次我尝试让他从日志里给我分析一下成长的过程,还是不够深入细致,有机会再多尝试一下。

🤖 AI 👀 产品观察 今天看到有人分享腾讯ima 知识库,有点吃惊,腾讯居然除了腾讯文档以外又出一个一款to c 的文档桌面端软件,而且主打AI结合。

当看到下载包600MB的时候,就知道又一个基于chromium的“定制化”客户端。虽然我也不喜欢电脑里的所有软件一启动就一堆Helper进程,但是似乎越来越多的AI桌面客户端都是基于chromium,原因也不言而喻,首先AI必定要打开网页,基于chromium就有完整的网页浏览能力,而且chromium提供了丰富的基础库,在原有基础上上稍微改改就能变成一个新的客户端,同时还支持跨平台(Windows/Linux),无疑是成本很小的一种方式。

刚打开的第一眼有点惊艳,背景是毛玻璃,还算有些特色。稍微用了用,感觉还是做了不少的开发工作。最主要的文档编辑能力感觉有些弱。后续再体验一下,目前没有感觉到特别大亮点。

个人是希望有一款真正的AI 笔记软件的,它不仅仅是根据用户输入生成文本,而是在真正的理解知识库的所有文本基础上,智能给出知识库的文档分类、标题修复建议,能够将文档串联起来,同时在写作过程中,因为有更多的用户上下文,可以更好的进行内容输出。AI应该是润物细无声的辅助,而不是AI变成主角。

📝 每日记录 北京的天气没那么冷了,是时候开始每天吃早饭了 →_→

🤖 AI 晚上本地部署了deepseek R1 7B 和llama3.2 感觉可玩性不是很高,尤其是llama3.2 对中文支持不是很好,再加上参数比较少,中文感觉说不太流畅...如果是想试试角色扮演,感觉R1不是很适合,因为它的思考时间太长了,而且看到思考过程反而对于这一场景不真实了

🤖 AI 社交配比建议:理想的人际关系应由三部分组成:

○ 40%独处(自我滋养)

○ 30%弱连接(同事、邻居等浅层社交)

○ 30%强连接(家人、挚友等深度关系)

💼 工作记录 职场不是学校,没有人有义务为你的努力打分,除非你能证明它值钱。

👀 产品观察 春节这段时间,DeepSeek大火,其中一个原因就是deepseek的思考过程以及回答的内容都非常通人性,从最初的一些传播度高的截图就可以看出。

我自己也试了很多内容,确实体验比之前的AI有明显的提升,甚至到了令人惊叹的地步!同等内容测试 GPT-4o或者GPT-o1,回复的内容都是官话、套话、空话。只不过deepseek深度思考经常性的服务器繁忙,希望早日可以解决ddos或者扩容问题。

下面是一些deepseek的摘要,与君共赏:🤖 AI

👀 产品观察 第一次被AI逗笑,DeepSeek有点东西的